SG工法考 / SG材による水害対策

今日は前々回に同じく、RM造と併せて布教活動を行っているSG工法のお話。

SG工法に付いは、弊社ホームページよりは(笑)、詳しくはこちらをお読み頂ければと存じます。

【本題】

d(`・ω・´) 貴方のYeah!、もとい、貴方の家、水害に対しては大丈夫de sky ?

土地に依っては、下水の雨水処理能力を超えた大雨や河川から溢れた出た水による浸水被害が直ぐに発生する危険は、今時は、常に頭に入れておいた方が良いでしょう。たとえ、自らが住まないアパートでもです。

先日、アパートにおける事情通(って誰よ?)から聞かされた話なんですが、アパート購入者が契約後、そのアパートの立地が ハザードマップに危険と書いてあったので解約したい とかの話があったそうな・・・

(((;゚Д゚))

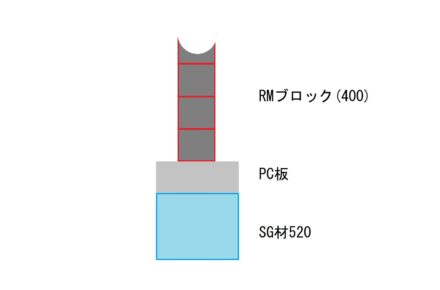

弊社がSG工法の布教活動をするのは、地盤改良だけではございません。ホームページ内に書いてある様に、減震効果や液状化対策もその一つなんですが、その液状化対策の仕組み(?)が水害対策にもなっております。

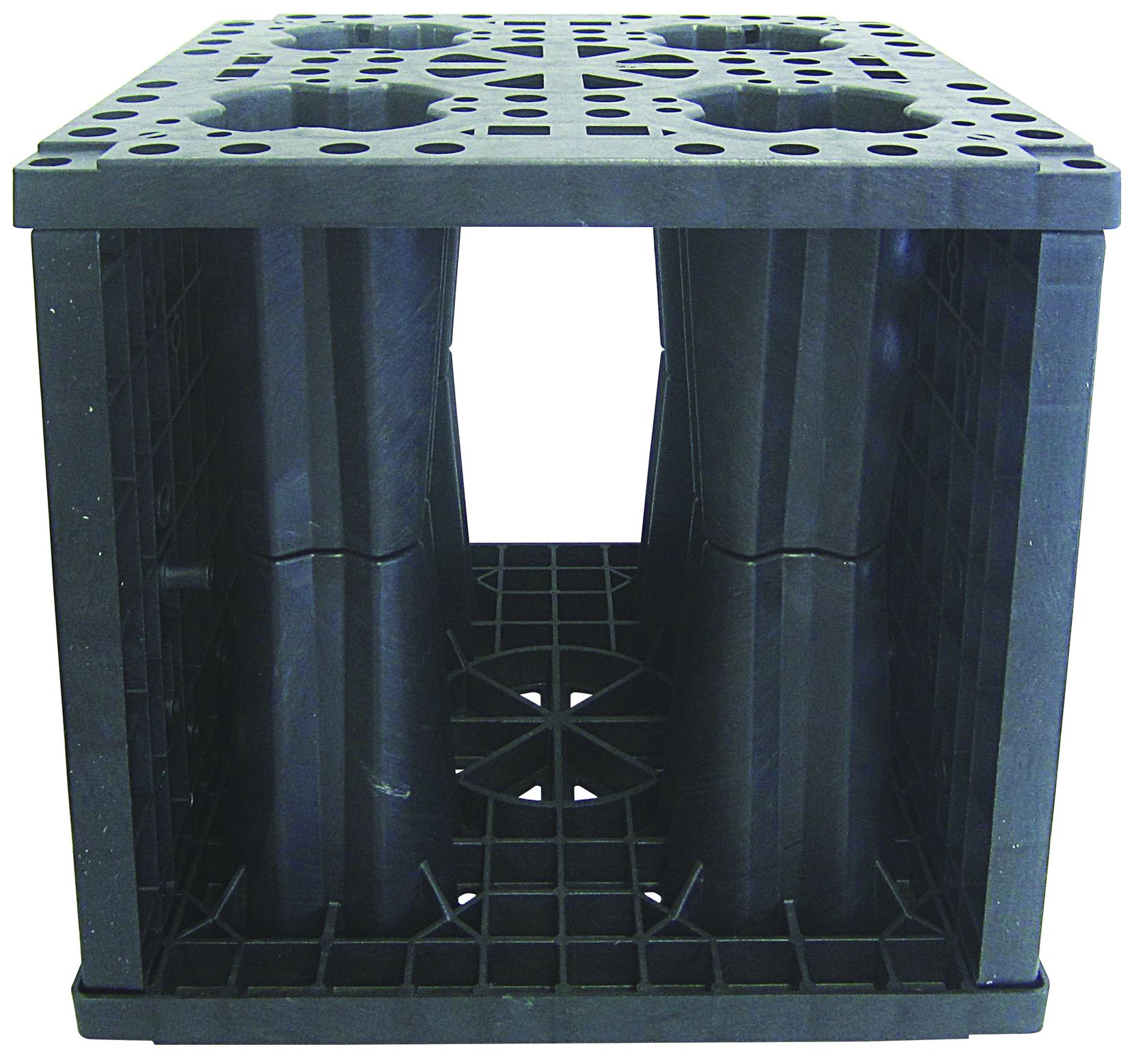

このビール箱みたいなSG材ですが、空隙率が実に90%もございます。

(因みに対垂直荷重は60KN/㎡&対水平荷重は45KN/㎡です)

この空隙が液状化対策に有効に働くのです。

(対液状化効果に関してはこちらをご覧下さい)

大雨や河川から水が溢れた際に敷地内に大量の水が入った来た時に、当然これが、家屋の床上ないし床下浸水の原因になるのですが、水は行ける所に行く(?)性質があるので、この水の流れ道により、洗削(せんさく)と言う状況が発生致します。

はい、洗削(せんさく)とは、水流によって洗い削られること。水流で地面を切り崩すことです。

これが基礎の下や周りで発生すれば、不等沈下を起こす原因となるでしょう。

SG材を用いて基礎工事をしていれば、水が大量に家屋の方に向かってきても、SG材の容量内であれば、一時的にこのSG材の中に水を貯め込むので、直ちに浸水したり、直ちに洗削が発生する事を避けられます。

因みにSG材は浸透桝としての機能も併せ持ちます。

公益社団法人雨水貯留浸透技術協会(って?)より<雨水貯水浸透技術評価認定>を取得している模様。

たとえば、建坪50㎡の建物の下全面をSG520(上写真)と言うSG材で施工していれば、理論上は実に23.4㎥の水をここに蓄える事が出来るんです。

はい、水1㎥=水1tです。凄い量ですよね。

たしか、東京の雨水処理能力って、降水量50mm/hだった様な・・・

って、事で今日の布教活動はここ迄! 今日もご清読(?)有難うございました。

Sean Y.