RM造 雨水浸入 原因とその回避考

ここや、ここで、雨仕舞いに関しての施工の事を書いていますが、そもそもナニユエ雨水の侵入が発生するのか?って事とその回避方法を、過去記事との重複もございましょうが、今回は書いて行きます。

検索ワード を “rm造 デメリット”や“rm造 雨漏り”とかで検索しても、RM造の雨漏り言及したページは殆ど出て来ないみたいです、筆者のPCですが・・・

じゃぁ、RM造は雨漏りに関して安心安全な施工方法なのかと言うと寧ろ心配な部類の施工方法(泣)だと思います。

このブログでRM造の布教活動を行っている弊社ですが、活動方針としては、RM造工法のデメリットから短所迄を、もといデメリットからメリット迄をシッカリと伝えて行く、いや、短所こそ一番先に伝えて行く方針なのでした。

さて、そもそも雨水侵入(雨漏り)の主な原因は何?

壁からの雨水侵入

RM造では、一層目のブロックが積み上がると、このブロック内とスラブ(床)にコンクリートを流し込み(打設して)、次の層のブロックを積んで行きます。因みにブロック内に充填するコンクリートは、非常に薄い(水分が多い?)コンクリートです。濃ゆいコンクリート(笑)だと流動性が悪く全てのブロック内に充分∧均等にコンクリートが行き渡らないですから。打設不良で壁内のコンクリートに水道(ミズミチ)が出来て、ブロックの無数にある目地から万が一雨水が侵入し、その雨水が水道(ミズミチ)を通り室内側に出る=雨漏り 事もあるでしょう。因みにRM造では、この打設したコンクリートの出来栄え(?)を目視する事が出来ないのですわ。

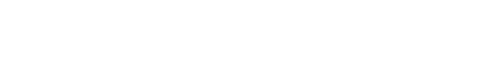

スラブ付近からの雨水侵入

非常に薄い(水分が多い?)コンクリートをある程度の落下高で打設するので、どうしてもスラブ付近にジャンカが出来易いのです。このジャンカから雨水が侵入してしまうのです。(下図参照)

重力やブロック目地&充填コンクリートに発生する毛細管現象の為、室内に侵入した雨水が何処に行くか判らないのが恐ろしいですよね。

開口部回りからの雨水侵入

デザイン上、石積感を醸し出す為、開口部回りは“コ”の字型のブロックを使い(たくなり)ます。でも“コ”の字型のブロックが故に、このブロック目地が屋外から室内側が切れ目なく連続で繋がっているので、たとえコーキング材で目地を処理しても、視えない隙間から雨水がバンバンと入って来るのです。

デザインを重視した設計に多いです。

対処方法of ①:壁からの雨水侵入

もう、<充填コンクリートの打設を的確に!>と言うしか無いのですが、意外とここからの雨水侵入は、組積時にブロックの四方に塗った接着剤がシールの役目をする事もあって少ない模様。寧ろ、スリーブ穴や止むに止まれずに開けたコア穴等の処理の不具合の方が心配。

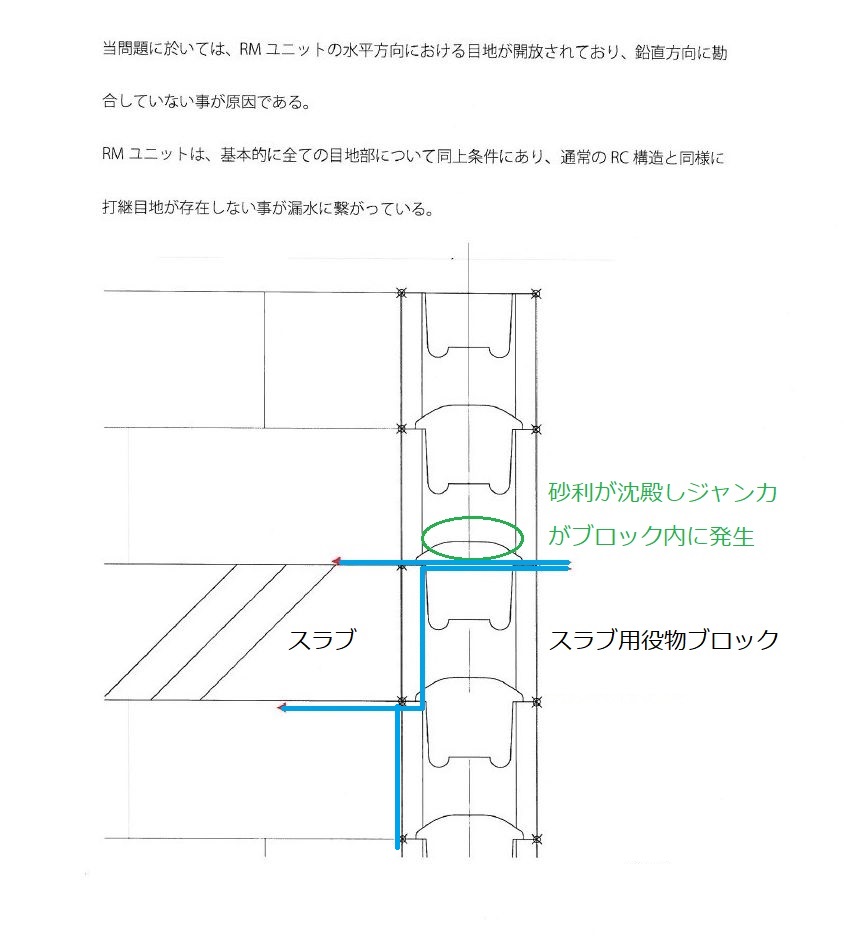

対処方法of ②:開口部回りからの雨水侵入

手前味噌ですが、ここに書いてある納まりが一番ベスト(笑)かと存じます。ブロック目地は一旦絶縁させますが視覚的には連続し、組積造独特なデザインをスポイルする事無くサッシが楽に(?)取付られる納まりになっているかと思います。

尚、サッシ付近ではRC造と同じ納まりになっているのが特徴です。

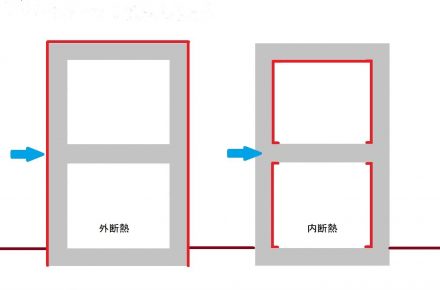

対処方法of ③:スラブ付近からの雨水侵入

一番深刻なのがこれです。適確な対処方法としては、充填コンクリートの配合計画で、ジャンカが出来やすいブロックの1段目に打設するコンクリートを濃ゆくすれば良いのですが、そうなると、<1段目ブロック>&<2段目~スラブ下ブロック>&<スラブ>と3つの異なる配合計画のコンクリートを打設する事になるので、予算と工期上、現実的では無い気が致します。

弊社はここに書いた“梁表しタイプ ”を推奨しております。

たとえ1段目ブロック付近の充填コンクリートのジャンカが原因で雨水が侵入しても、止水板が雨水の侵入を防いで呉れるでしょうし、止水板を超え雨水が侵入して来ても、それ以上の雨水の侵入は段差が防いで呉れる事が期待出来ます。何より、各階の雨水侵入はその階でケリを付ける事が可能ですね。

以上に留意して施工すれば、雨水侵入の危険度はRC造のそれと一緒鴎!

本日の布教活動はここ迄! ご清読(?)有難うございました。

Sean Y.