採光斜線考:確認を怠るべからず

東京五輪が無事に開催されると都合の悪い人が居るのか、はたまたコロナワクチン接種が進みコロナ感染者数が収束に向かうと都合の悪い人が居るのかと考えてしまう昨今。気が付いたら梅雨も開け、今年も日本の正しい夏がやって来た。全世界中に御座します当駄ブログの愛読者におかれましては恙無しや✋

今日は<採光斜線>に付いて考えてみようJAMAICA。

建築基準法では、“居室”面積の1/7以上の採光有効面積の窓が必要になると言う。例えば、21㎡のワンルームだと3㎡の窓が必要と言う事になる。

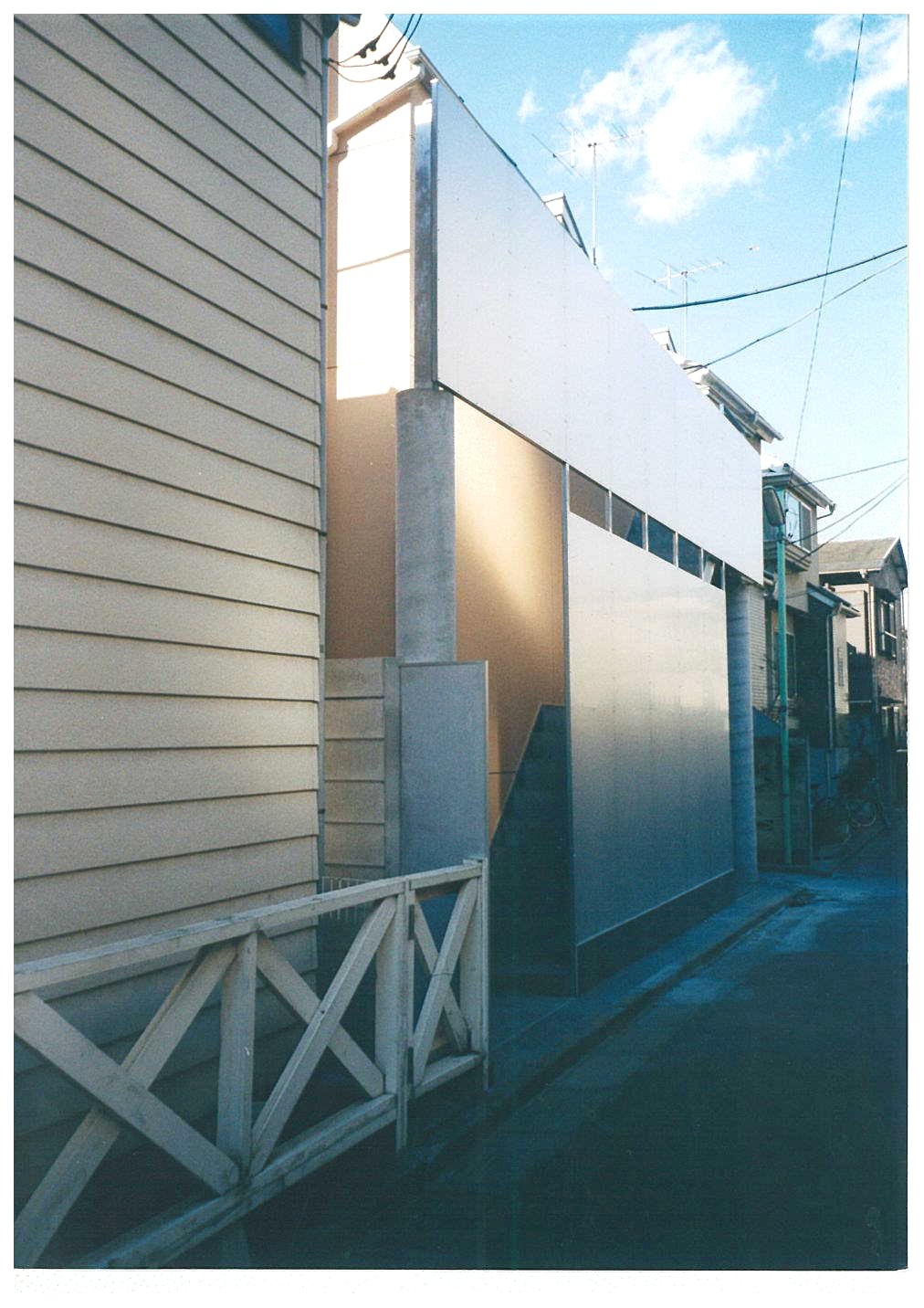

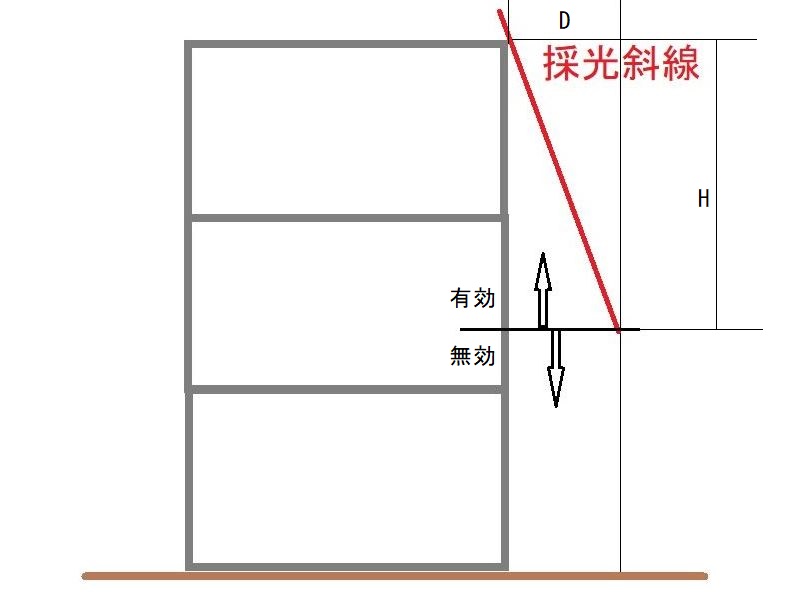

この採光の為の有効面積をカウント出来る窓は、その直上にある建築物の各部分から(ベランダ無しのRM造共同住宅だとパラペット部分の上端)、その部分の面する隣地境界線(又は、同一敷地内の他の建築物等)に向かってある割合で引いた線(つまり採光斜線:下図赤線)より上でなくてはならない。因みにこの前述の割合は住居系の地域だと4/10(D/H)になる。 例えば、ベランダ無しのRM造共同住宅のパラペット部分の上端がGLから9mで、ここから隣地境界線迄の水平距離(所謂都条例で言う窓先空地)が2mであれば、住居系の地域だとパラペット部分の上端から5m行ったところ迄しか採光の為の有効面積をカウント出来る窓が設置出来ない事になる。上の図に当て嵌めてみると1階に採光の為の有効面積をカウント出来る窓を設置する事はカナリ絶望的である。

例えば、ベランダ無しのRM造共同住宅のパラペット部分の上端がGLから9mで、ここから隣地境界線迄の水平距離(所謂都条例で言う窓先空地)が2mであれば、住居系の地域だとパラペット部分の上端から5m行ったところ迄しか採光の為の有効面積をカウント出来る窓が設置出来ない事になる。上の図に当て嵌めてみると1階に採光の為の有効面積をカウント出来る窓を設置する事はカナリ絶望的である。

有望な土地情報があり、建ぺい率や容積率、各種制限をクリアして採算の合うプランが作成出来たと糠喜びをして土地の買付を申し込むと後で痛い目に遭います。採光斜線のチェックもお忘れ無き様に✋

って事で本日はココ迄

Sean Y.