RM造では基本的には脱枠が不要だ が…

脱枠ってのは、RC造の場合、コンクリートを流し込む為に作ってコンクリートを流して使用した型枠を、そのコンクリートが固まった後にバラす作業の事を言う。

型枠を拵える→配筋を組んでその後コンクリートを流し込む→そのコンクリートが充分に固まったらその型枠をバラす。

って一連の作業があり、工事会社はそのバラした型枠等を次の現場に移動させるのだが、都合良く次の現場で即その型枠が必要になる訳では無いので何処かに保管して置く必要がある。

それでその型枠をバラす目安だが、コンクリートを流し込んでから4日以上(打設時の平均気温が20℃以上)ないし6日以上(打設時の平均気温が10℃以上20℃未満)とか言う。その間は型枠をバラす事が出来ない。それでもコンクリートに充分な強度が出る迄は4週間要す。所謂ヨンシュウ強度と言われているものだ。

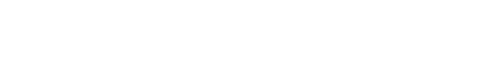

弊社が布教するRM造では、今更感満載だが、使用するブロックが型枠の代わりをするしブロックがそのままコンクリートの壁になるので“脱枠”と言う作業工程は無しである。脱枠しないのでその型枠材をお金を出して保管所を用意する必要が無い。

尚且つこのブロック自体に必要な強度が担保されているのでヨンシュウ強度を待つ事無く次の層を拵える作業(ブロック積み)に入れる。

手慣れて来ると一週間で一層分を組積し、次の週の頭にコンクリートを打設しその流れで次の層の組積作業に入れる。

勿論、型枠を組んだり脱枠が不要なので、その作業スペースや型枠を支えるつっかえ棒を用意する工事(支保工)が不要な分敷地目一杯に建物の構造壁を造れるメリットの大きさは計り知れない。

駄菓子菓子!今のはあくまでも<壁>での話しであって<床>はそうはイカンザキ(って古っ!)、もとい、行かない。床はどうしても型枠を組んで配筋をし、コンクリートを流し込んで固まってからはヨンシュウ強度が出る迄(つまり28日程)は床を支えて無くてはならない。生乾きの重いコンクリートの床を支えるのだから相当数のつっかえ棒の用意(支保工)が必要で、それ故に生乾きの重いコンクリートの床下(つまり将来居住空間になる所)は何も作業が出来ない。

まぁ、フラットデッキやスラブデッキと言う床型枠の要らない飛び道具(笑)があるのだが、どうもRM造はもとよりRC造でさえも使い勝手悪いみたいだ。

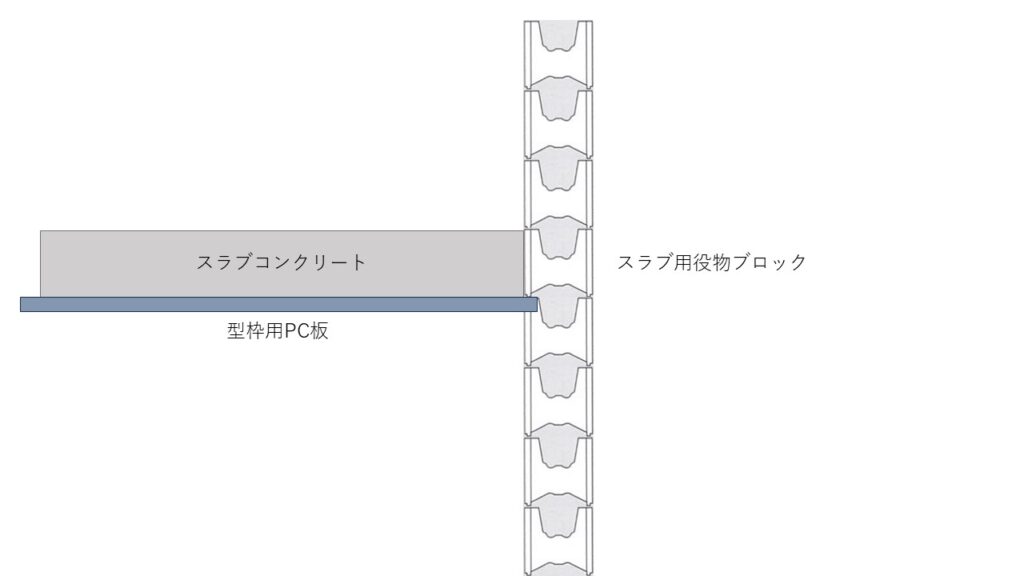

そこで弊社はフラットデッキやスラブデッキと言う使い勝手の悪い建材(失礼)では無く、その代わりにPC(:プレキャストコンクリート=予め工場で造られたコンクリート)板の使用を提唱したい(って、師匠の受け売りだが)。

ブロックと同じく脱枠が不要だし、ある程度の厚みで強度があれば、床下で作業が出来る程つっかえ棒は不要かと思う。

つまり、一層目のコンクリート打設が終わったらそのまま二層目の作業に入れるのみならず、その一層目の空間内の作業も出来るんJAMAICAと妄想するのであった。

って事で 今回はココ迄

Sean Y.